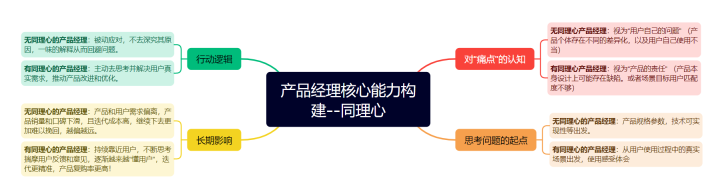

在用户体验日益成为产品竞争力核心的今天,“同理心”不再只是软技能,而是产品经理的硬核能力。它不仅关乎洞察用户需求实盘配资平台app下载,更是推动团队协作、过滤伪需求、优化产品迭代的关键杠杆。本文将从用户、团队、业务到产品生命周期四大维度,系统拆解同理心的价值与实践路径,帮助你从“执行者”跃升为“价值创造者”。

产品经理为什么需要同理心?众所周知,产品经理是以产品为媒介,与用户和消费者建立连接,使目标用户感受到产品使用时的舒适度,易用性以及对自身的价值感。好的用户体验可以让消费者对你的产品产生依赖,并推荐出去,形成良好的口碑。产品经理只有站在用户角度,深切感受目标用户的使用情绪,找到使用痛点,挖掘消费者的爽点和痒点才能开发出符合用户预期的优秀的产品出来。所以,对于产品经理而言,同理心是产品经理的一项核心技能!

同理心不仅仅在对用户预期和产品使用体验上,同时在对团队沟通和前端业务沟通过程中,也是需要同理心的,与团队保持良好的同理心可以更好的建立团队之间的信任感以及推进目标的达成,与前端业务建立良好的同理心可以更好的理解业务需求的过滤和转化,避免为伪需求的进入,影响产品开发判断!

接下来,我们将分别详细说明,产品经理对不同人员以及阶段同理心重要性和意义。

一、对用户:同理心是“精准捕捉需求”的前提,避免“自嗨式产品”想当然的以自我为中心当成用户的核心需求!

产品的本质是“解决用户的问题”,但用户的需求往往是“分层”的:

表面是“想要某个功能”,而深层是“某个场景下的痛点”,根源可能是“未被满足的情感或利益诉求”。没有同理心,产品经理很容易停留在“听用户说什么”,而忽略“用户没说什么”,最终做出“自以为用户需要,实际没人用”的“自嗨产品”。例如:若用户反馈产品上需要一个电量指示灯,没有同理心的产品经理就直接加个灯然后低点就是快闪或者红灯,不去过多思考用户提这个要求的核心诉求和痛点在于哪里;而有同理心的产品经理就会思考,用户提出这个点的诉求是希望了解电量状态,以便能有所心理预期,所以有同理心的产品就会思考这个点,对电量显示分阶段,不如数量上,分别对应不同百分比的电量指示,或者通过颜色来显示不同产品的使用状态。更细腻的去思考以及去理解用户对产品的使用痛点并合理的表现出来。

再比如:针对老年用户设计App时,没有同理心可能只关注“字体放大”;但有同理心的产品经理会代入老年用户的视角——可能视力模糊(不仅要放大字体,还要高对比度,颜色区分灯)、手指关节不灵活(按钮间距要宽,避免误触)、对“新功能逻辑”不熟悉(操作流程要“线性化”,避免跳转复杂),甚至可能因“怕操作错被子女说”而有“心理压力”!有同理心的产品经理会对“场景细节+情感诉求”的理解更深刻,这样会让产品真正被目标用户接受。看似简单的一个诉求,其实是对老年人背后对视觉,易用性,易操作等一系列产品体验的升级和关爱!

没有同理心的产品经理,容易用“自己的经验”替代“用户的真实感受”(比如年轻人觉得“操作流程很简单”,但忽略老年人的学习成本),最终导致产品“功能齐全但没人用”——而同理心的价值,就是让产品经理跳出“自我视角”,像用户一样“体验场景、感知痛点、理解动机”,从而让需求捕捉从“猜测”变成“精准匹配”。

二、对团队:同理心是团队“高效协作”的润滑剂,降低“沟通成本”!

产品经理是“团队的粘合剂”,需要协调设计、开发、测试、运营等多角色,而不同角色的立场、目标、痛点差异极大:开发关注“技术实现难度与稳定性”,设计关注“用户体验的一致性”,运营关注“功能是否便于推广”。没有同理心,协作容易变成“单向提要求”;有了同理心,才能找到“共赢的平衡点”。

2-1、对开发

产品经理若只说“这个功能实现必须明天出来”,可能忽略开发的困境——“这个需求涉及结构电子设计的安全性,强行赶工可能导致用户使用风险以及后期质量的安全性,后期售后维护成本更高”。有同理心的产品经理会先问“这个需求从技术上看,最耗时的环节是什么?核心风险在哪里?有没有好的应对方案?需要多久可实现?安全质量性能的思考预计需要多久?”等——他们会理解开发对“技术严谨性”的诉求,才能一起调整优先级(比如先上核心功能,非核心功能延后),而不是陷入“产品催进度,开发怼需求”的内耗。

2-2、对设计

若产品经理直接说“这个灯效改得更醒目’一点”,设计可能困惑“‘醒目’是指颜色更亮还是按钮更大?”——本质是双方对“用户视角”的理解偏差。有同理心的产品经理会先同步“这个灯效的用户场景:用户是需要找功能切换的,他们此时的情绪是‘焦虑’的,所以‘醒目’的核心是‘让用户瞬间感受到”。站在设计“以用户体验为核心”的立场,把“需求目标”说透,设计才能更精准地落地,避免反复修改。团队协作的核心不是“谁说服谁”,而是“共同向一个目标推进”。同理心让产品经理能理解不同角色的“动机与难处”——不是妥协,而是通过“换位思考”找到“既不牺牲产品核心价值,又能让团队伙伴接受”的方案,从而降低沟通成本,提升协作效率。

2-3、对业务

同理心是“平衡多方诉求”的关键,让产品“可持续”产品经理不仅要对用户负责,还要对商业目标负责(比如公司要盈利、要拓展市场),而“用户需求”与“商业目标”往往存在张力:用户希望“低价功能多”,公司需要“收入来源”;用户希望“无广告”,公司可能依赖“广告变现”。此时,同理心的价值是“同时理解双方的合理性”,找到“不伤害用户体验,又能支撑商业的中间路径”。打个视频App的例子“广告问题”:用户的痛点是“看视频被广告打断,体验差”;公司的诉求是“广告是主要收入,不能全删”。没有同理心的产品经理可能“硬加广告”(惹恼用户)或“全删广告”(影响收入);有同理心的产品经理会站在双方角度思考——用户讨厌的不是“广告本身”,而是“广告时长太长、内容无关、无法跳过”;公司需要的是“广告被用户看到,且不引发反感”。最终可能的方案:“缩短广告时长(如15秒内)+提供‘看广告得会员时长’的选项(用户可主动选择)+广告内容与视频类型匹配(如看美食视频,推厨具广告)”——既让用户觉得“广告不那么烦,甚至有价值”,又让公司的广告收入得以维持。

三、除了对人需要有同理心,产品经理对产品的管理是全生命周期的,也要时刻关注自己产品的迭代和所属产品生命周期的阶段。

对产品迭代:同理心是“持续进化”的动力,让产品“有温度”。产品不是“一次性交付”,而是“持续迭代”的过程,而迭代的方向,往往藏在“用户的反馈甚至抱怨里”。没有同理心,用户的反馈可能被当成“找茬”;有了同理心,才能从“抱怨”中读到“用户的期待”痛点,让产品在细节中体现“被理解的温暖”。比如,以蓝牙耳机为实例,用户反馈长期佩戴蓝牙耳机后耳朵会胀痛。

无同理心的产品经理的措施是“建议更换小号耳塞”“避免连续佩戴超1.5小时”,没有推动研发或设计团队介入的讨论思考,深度分析背后的原因,后续迭代计划中,仍优先聚焦“降噪效果增强”(KPI相关),未将“佩戴舒适度”纳入改进项。而有同理心的产品经理会身体力行,亲自体验:找不同耳道尺寸的同事(含耳道偏窄者),佩戴样机1-3小时,记录胀痛出现的时间点和压迫位置,然后联合工业设计团队分析,发现问题点,长时间佩戴会挤压耳道软骨,对窄耳道用户仍不友好,并且在迭代计划中新增“舒适度优化”项——将腔体边缘优化,同时推出“小腔体版本”。

那么作为并希望能成一个优秀的产品经理,如何培养和提升对用户,对团队,对业务以及对产品生命周期的同理心呢?

1.连接:加强对用户的连接和沟通,通过用户研究、用户访谈、观察用户,用户反馈等方式可以让你更深入地了解用户的需求、痛点和期望,从而培养对用户的同理心。

2.听和看:多去倾听他人的意见、反馈和观点。在团队会议、用户反馈和产品讨论中,保持开放的心态,认真倾听他人的观点,并试图理解他们的角度和感受,换位思考,观察他人的非语言表达和情绪变化,以更全面地了解他们的情感状态。

3.观察:利用用户行为数据和分析工具,了解用户在产品中的行为模式、偏好和痛点。通过数据驱动的观察,可以获得客观的用户洞察,并更好地观察和理解他们的需求。

4.探索:积极关注探索不同人群和区域的多样性和包容性的话题,了解不同文化、背景和经历的人们的需求和挑战。尊重和欣赏他人的差异,理解并满足不同用户群体的需求。

5.沟通:沟通是建立相互同理心的基础,学会多听,善于提问,通过积极的沟通,表达对他人的理解、关心和支持。

6.反思:不断对自己的行为进行反思和总结,在理解用户,团队沟通中是否还有存在不够完善和需要提升的地方,不断接受他人的反馈,才能更好的提升自己的同理心。

总结:同理心是“产品经理的基础且非常核心的能力”

产品经理的工作,本质是“通过产品解决人的问题、协调人的协作、平衡人的诉求”。没有技术能力可以学,没有业务经验可以积累,但没有同理心,就很难真正理解“用户为什么需要这个产品”,“团队为什么不配合”“业务为什么走不通”。最终可能沦为“只会做执行的工具人”。

而有了同理心实盘配资平台app下载,产品经理才能从“被动执行需求”变成“主动创造价值”:做的产品能“戳中用户痛点”,带的团队能“拧成一股绳”,推的业务能“兼顾各方共赢”。这才是产品经理需要拥有同理心的核心价值能必备能力!!

迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。